栠傞丂丂栚師儁乕僕偵栠傞

C.桳帠偺愽悈慏桝憲偵偮偄偰2005/03/11丄2005/06/21捛壛廋惓

仠桳帠偺壜擻惈偲懳張偵偮偄偰

丂僜價僄僩偑曵夡偟偰埲棃丅悽奅偼椻愴傪廔偊暣憟偑婲偒偮偮傕堦墳偺埨掕婜傪寎偊偰偄傞傛偆偵尒偊傑偡丅

丂偦傫側拞偱偼偁傝傑偡偑丄変偑擔杮偵偼傾儊儕僇偲嫟偵杮摉偵変偑悽偺弔偑傗偭偰棃偨偲尵偊傞偺偱偟傚偆偐丅

丂巹偼丄偦偆偼巚偭偰偄側偄偺偱偡丅

丂僜價僄僩偺師偓偺戝崙偼庢傝傕捈偝偢拞崙偱偡丅

丂偝偰丄側偤偵拞崙傪拲栚偡傞昁梫偑偁傞偺偱偟傚偆偐丅

丂傑偢丄拞崙偑擔杮偲懳洺偡傞摦婡偑壗揰偐偁傝傑偡丅嘆拞崙偑椡傪晅偗偰偄傞帠傗攅尃揑側崙壠偱偁傞偙偲丄嘇拞崙偑柉庡壔偺傕偲偵暔幙揑斀塮傪栚巜偟帒尮妋曐偺娤揰偱愭恑崙丄偲傝傢偗拞崙偐傜嬤偄擔杮偲斀栚偡傞偙偲丄嘊拞崙偺柉庡壔偑怴偨側奒媺傪峔惉偡傞偙偲偐傜掅埵奒憌偺晄枮偺偼偗岥偲偟偰擔杮偑庢傝埖傢傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂師偵丄傾儊儕僇偑拞崙偵懳偟偰偼僜價僄僩傎偳揋懳偟偰偄側偄偙偲偑偁傝傑偡丅偦傟偼丄帠幚忋拞崙偑備偭偔傝偲柉庡壔傪恑傔偰偄傞偙偲偲丄楌巎忋丄傾儊儕僇偼擔杮偲拞崙傪揤攭偵偐偗偰傾僕傾奜岎傪峴偭偰偄傞偲尵偆偙偲偑偁傞傛偆偵巚偊傑偡丅偮傑傝丄傾儊儕僇偲偟偰傒傟偽擔杮偑杮摉偵拞崙偵晧偗偰偟傑偆偐丄拞崙偺攅尃庡媊偑憹挿偝傟側偄尷傝擔杮傪墖彆偡傞棟桼偑柍偄偺偱偡丅偝傜偵丄擔杮偼戜榩偵斾傋偰傕偡偖峌傔棊偲偝傟傞傎偳拞崙偵嬤偔側偄偱偡偟丄崙偺婯柾傕憡摉偵戝偒偄偨傔傾儊儕僇偵偟偰傒傟偽彮乆偺偙偲偱彆偗傪媮傔偢帺暘偱夝寛偟側偝偄偲尵偆偙偲偵側傞偱偟傚偆丅

丂偝偰丄擔杮偲拞崙偺徴撍偼偳偺條偵偟偰惗偠傞傕偺偲峫偊傜傟傞偱偟傚偆偐丅

丂晲椡徴撍偑搨撍偵婲偒傞偙偲偼柍偄偱偟傚偆偑丄婛偵戝棨扞偺僈僗揷奐敪傗愽悈娡偑椞奀怤斊偡傞側偳桳傞掱搙昞弌偟偰偄傞偲偄偊傞偱偟傚偆丅傑偢偼丄偙偺條側拞崙偺孯帠椡傪攚宨偲偟偨嫼偐偟偲丄廬棃傛傝峴傢傟偰偄傞擇師戝愴偺愴憟愑擟傪捛媦偡傞宍偱偺崙椡尭戅偲峫偊傜傟傑偡丅

丂偙傟傜偵懳偟偰変乆偼偳偺傛偆偵懳張偟偨傜椙偄偺偱偟傚偆偐丅

丂偄傑堦搙丄忬嫷惍棟偲妋擣傪偟傑偡偲丄

嘆擔杮偺晲椡嫮壔偑擇師懳愴偺愴憟愑擟偺捛媮偲偟偰峌寕懳徾偲側傝傗偡偄偙偲媦傃擔杮恖帺恎傕擇師愴偺斀徣偵偨偭偰嫮戝側晲椡傪帩偮偙偲偑傛偄偲巚偭偰偄側偄偙偲

嘇帒尮憟扗偑徟揰偲側偭偨応崌偵擔杮偺庛揰偱偁傞僄僱儖僊乕栤戣偲怘椘栤戣偵嵟傕廳戝側塭嬁偑媦傇偙偲

嘊愭偺愽悈娡椞奀怤斊傗僈僗揷栤戣側偳傪峫偊傞偲拞崙偲偺懳洺偼抜奒揑偵恑傓傕偺偲峫偊傜傟傞偙偲

嘋抜奒揑偵恑傓懳洺乮椻愴乯偑挿婜娫偵側傞偙偲傕憐掕偝傟傞偙偲偐傜偙偺娫偺暔幙揑宱嵪揑懝幐傪旔偗傞偙偲

嘍壖偵晲椡徴撍偵帄偭偰傕丄杊塹偡傞偙偲偑尷奅偱偁傝拞崙傪晲椡偱孅暈偝偣傞偙偲偼崲擄偱偁傞偙偲乮峌傔柵傏偡偙偲偼弌棃側偄乯

嘐暷崙傪嵟廔抜奒傑偱棅傒偵偱偒側偄偙偲

偲尵偭偨偙偲偵側傞偱偟傚偆偐丅

丂寢嬊丄拞崙偲偺懳洺偼暔幙暥柧偺奼戝偲帒尮偑桳尷偱偁傞尷傝旔偗傜傟偢丄拞崙偲偺懳洺偺夝寛偼庡偵擔杮帺恎峴偆昁梫偑偁傝傑偡丅偙傟傊偺懳張偲偟偰偼丄僄僱儖僊乕栤戣偲怘椘栤戣偑尠嵼壔偟側偄傛偆奀奜帒尮偺妋曐媦傃桳帠偵偍偗傞桝憲宯偺妋曐偲崙撪惗嶻偺妋曐丄帒尮愡尭寁夋丄攝暘寁夋偑昁梫偲側傝丄晲椡偵偮偄偰偼嵟廔揑側晲椡徴撍傪憐憸偟側偑傜傕偄偒側傝晲憰椡偺憹嫮偱偼柍偔丄宱嵪惈(挿婜愴)傪尒悩偊偰抜奒揑側儊僯儏乕偺弨旛偲儊僯儏乕偺敪摦婎弨偺惍旛傕峫偊偰偍偔偙偲偑朷傑偟偄傕偺偲桱椂偡傞偲偙傠偱偡丅

仠桳帠偵桳椡偲側傞怘椏丒擱椏丒尨嵽椏偺愽悈桝憲宯偵偮偄偰

丂悘暘挿偄慜怳傝偵側傝傑偟偨偑丄崱夞偼丄懳墳嶔偺嬌堦晹偱偁傞乽桳帠偵偍偗傞桝憲宯偺妋曐乿偵偮偄偰弎傋偨偄偲巚偄傑偡丅

丂偙偙偵傕偁傞掱搙彂偄偰偄傑偡偑丄僄僱儖僊乕偲怘椏偼変偑擔杮偺庛揰偱偁傝丄偙傟偑寚朢偡傞偙偲偼丄崙壠妶摦偲崙柉偺惗巰偵娭傢傞偲偄偭偰嵎偟巟偊側偄傕偺偲巚偄傑偡丅摉慠丄僄僱儖僊乕偼桝擖偟側偔偰偼慡偔偲尵偭偰椙偄傎偳廀梫傪枮偨偣偢丅変偑崙偺戞擇師悽奅戝愴偺奐愴棟桼偑暷崙偐傜偺嬛桝偱偁傝丄攕場偑戝偒側傕偲偺偲偟偰僀儞僪僱僔傾偐傜偺桝憲宯偺幷抐偑偁傞偙偲偐傜擇師愴埲忋偺徚旓検偲側偭偰偄傞崱偱偼摉慠偙偺崰埲忋偵廳梫偱偁傞偙偲偼彂偔傑偱傕側偄偙偲偐傕偟傟傑偣傫丅

丂怘椏偵偮偄偰偼帺媼棪傪傒傟偽傢偐傞偙偲偱偡丅崱偺擾抧傪僼儖妶梡偟偰壗偲偐榙偊傞偲偺帋嶼偑擾悈徣傛傝弌偝傟偰偄傑偡偑丄幚嵺偵偼挋憼偟偰偄傞恖偱傕彨棃傪峫偊偰弌偟廰傞壜擻惈偑偁偭偨傝丄崿棎偵傛傞暘攝偺晄嬒峵丄朶摦傗棯扗偺嵺偵墭懝偟偨傝偡傞懝幐偑婲偒傞傕偺偲巚偆偺偱丄晄懌偑惗偠偨応崌偼旕忢偵婋尟偱偁傞偲巚偄傑偡丅抁婜揑偵偼挋憼暘傕偁傞偺偱壗偲偐偟偺偘傞偲偟偰傕丄怘椘憹嶻懱惂丄暘攝懱惂偑惍偆傑偱偺拞婜揑側晄懌偑惗偠傞応崌偵偼丄怘椏偼怘傋側偗傟偽巰傫偱偟傑偆偺偱偡偐傜懌傝側偄暘偺恖偼巰偱偡丅侾亾懌傝側偄偩偗偱侾俀侽枩恖偑偍朣偔側傝偵側傝傑偡丅

丂偙傟傜僄僱儖僊乕偲怘椏偺俀偮偼丄摉暘偺娫乮傎偲傫偳枹棃塱崊乯桝擖偵棅傜偞傞偍偊側偄偺偱丄桝擖愭偺妋曐偼摉慠偺偙偲側偑傜丄桝憲偑弌棃側偗傟偽僟儊側傢偗偱偡偐傜丄悘暘夁嫀偵拞慮崻尦憤棟偑僔乕儗乕儞杊塹側偳偲尵偄弌偟偨偺偼摉慠側偺偱偡丅偨偩丄杊塹偲偼偄偊晲椡偱偡偟峀偄奀傪偳偆傗偭偰慡堟偵傢偨偭偰庣傞偙偲偑弌棃傞偐傪峫偊側偔偰偼側傝傑偣傫丅偝偰丄偦傟偱偼揋偼偳偺傛偆側峌寕傪巇妡偗偰偔傞偺偱偟傚偆偐丅擇師戝愴偺嵺偵偼桝憲慏攋夡偵偼愽悈娡偑巊傢傟偨偲偙傠偱偡偑丄旈摻惈傗峴摦斖埻偺峀偝傪峫偊傞偲偙傟偑偄傑偩偵岠椡傪帩偭偰偄傞偲巚傢傟傑偡丅偙傟傕摉慠偱偡偑僄僱儖僊乕丒怘椏摍偺敎戝側暔検桝憲偵偼嬻桝偼晄壜擻偱慏偟偐偁傝傑偣傫丅偲偄偆傢偗偱栚偵偼栚傪愽悈娡偵偼愽悈桝憲慏偑桳岠偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偡丅晲椡偵傕側傝傑偣傫偟丄旈摻惈傕崅偔丄偁傞掱搙偺戝検桝憲偵傕懴偊傜傟偦偆偱偡丅岾偄僄僱儖僊乕傗怘椏偼塼懱丄暣懱丄棻懱偺宍偱僴僢僠偺戝偒偝傪彫偝偔偣偞傞偍偊側偄愽悈慏偱傕桝憲壜擻側條偵巚偊傑偡丅幚偼丄愽悈桝憲慏偺敪憐偼偡偱偵夁嫀偵偁偭偨傕偺偱彫妛惗岦偒偺暫婍恾娪偱偁傞乽妛尋偺僄僢僋僗恾娪丂愽悈娡乿偵僀僊儕僗偺揝峼愇桝憲慏悈慏乽儌價乕僨傿僢僋乿偲僄僢儗僋僩儕僢僋儃乕僩幮偺乽尨巕椡僞儞僇乕乿偑寁夋椺偲偟偰偁偑偭偰偄傑偟偨丅奆偝傫傕暦偄偨偙偲偑柍偄偲巚偄傑偡偑丄偙傟傜偺寁夋偼幚峴偝傟偰偄側偄傛偆偱宱嵪揑偵偼擄偟偄傛偆偱偡丅

丂偙傟傕丄宱嵪惈偐傜尵偭偰傕崱偐傜偳傫偳傫嶌偭偰弨旛偡傞偙偲偼擄偟偔丄暣憟偑婲偙傝偦偆側塤峴偒偵側偭偨傜憹嶻偱偒傞傛偆側懱惂傪惍偊傞偙偲偑尷奅偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅嬶懱揑偵丄暯帪偲偟偰嵟掅尷峴偭偰偍偔偺偼検嶻懱惂傪栚揑偲偟偨幚尡慏偺嶌惢偲塣梡帋尡媦傃忔堳妋曐丒孭楙掱搙偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅乮宱嵪愴憟傪愴偆側偐偱偼乯

丂偙傟偵偟偰傕丄偦偺偨暫婍偲摨條偵晄攕懱惂偺寴帩傪帵偡偙偲偵傛傞梷巭岠壥偱暣憟偵傑偱側傜偢偵廂傑偭偰偔傟傞偙偲偑嵟傕朷傑偟偄偙偲偵曄傢傝偼偁傝傑偣傫丅

丂偝偰丄暣懱丒棻懱桝憲僔僗僥儉偼婎慴揑尨椏偵偮偄偰憡摉側暔偱傕塣傋偦偆偱偡丅暡懱丒棻懱壔愝旛偑尰抧偵偁傟偽彫敒暡側偳偵偲偳傑傜偢愇扽傗峼愇傕桝憲壜擻偲巚傢傟傑偡丅擔杮偱偼惗嶻愝旛偼偁傞掱搙偦傠偭偰偄傞偺偱丄嫙媼偑峴傢傟傟偽暔幙揑偵晧偗傞偙偲偼丄傑偢偁傝摼側偄傕偺偲巚偭偰偄傑偡丅

丂拞崙傊偺懳墳傪敳偒偵偟偰敪揥揑偵峫偊傟偽丄偙傟傜偼暯榓揑側僔僗僥儉偱偡偟丄桝憲僔僗僥儉傪攚宨偲偟偨崙壠娫忦栺傗摨柨偑弌棃傟偽丄仜仜忦栺婡峔偺條側桝憲栐傪憂弌偟偰擔杮偑僔僗僥儉採嫙傗塣塩傪峴偆偙偲偵傛偭偰懚嵼傪妋屌偨傞傕偺偲偡傞偙偲柌憐偟偰偟傑偄傑偡丅廀梫懁偲嫙媼懁偺傾儞僶儔儞僗傪夝徚偡傞昁梫偑偁傝傑偡偑丅

仠惢昳偺愽悈桝憲庤朄偺帠椺採埬2005/06/21捛壛

丂忋婰偱偼丄寢嬊丄桝擖懁偺尨椏摍偲偟偰塼懱桝憲媦傃暣懱桝憲偵偮偄偰愽悈桝憲慏傪峔憐偡傞偙偲傪帵偟偰傒傑偟偨偑丄偙傟偩偗偱偼丄桝憲栐傪妋棫偟偨偲偟偰傕棙塿偑庡偵変偑崙偵偟偐媦偽偢丄暣憟偵撍擖偟偨嵺偵懠崙偺巀摨偑摼傜傟偵偔偄壜擻惈偑崅偄偲峫偊偰偄傑偡丅

丂偦偙偱丄崱夞偼丄惢昳偺愽悈桝憲慏傪峫偊偰傒傑偟偨丅

丂惢昳偺愽悈桝憲偵偮偄偰偼丄悈枾傪曐偮昁梫忋偐傜壿暔幒傪巜椷丒嫃廧幒摍偺恖娫偺弌擖傝偑壜擻側宍乮埲屻乽壜廧椞堟乿偲屇徧乿乯偵偟傛偆偲偟偨応崌僴僢僠偑戝偒偔弌棃偢丄戝偒側惢昳偵偮偄偰偼晹昳偺塣斃摍偵惂栺偝傟偰偟傑偄傑偡丅

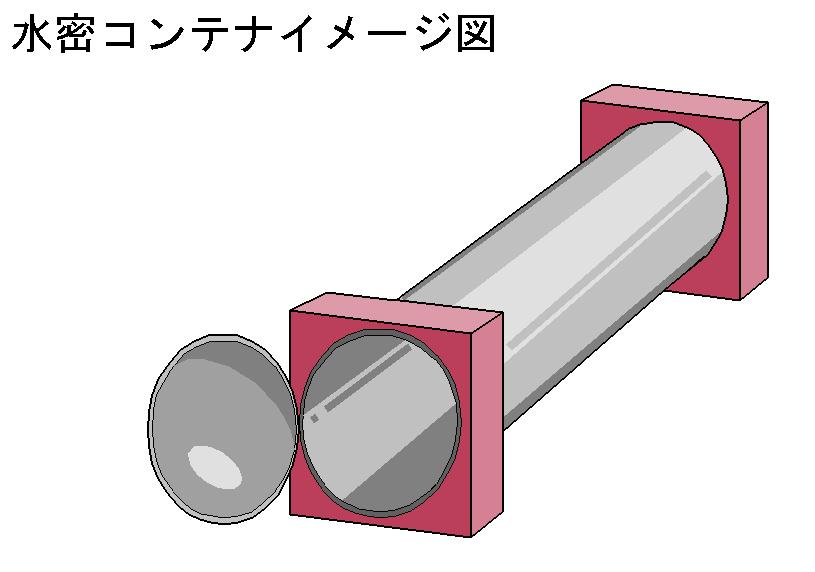

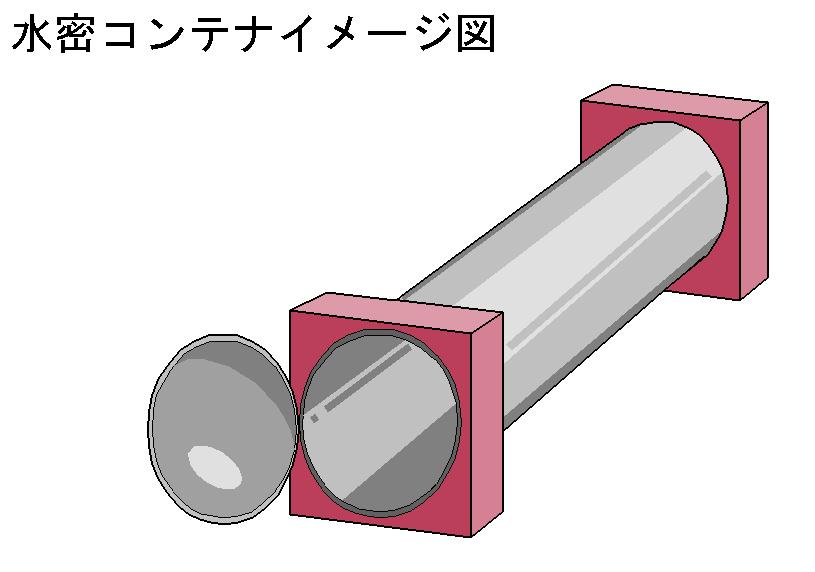

丂偦偙偱丄壿暔幒偼壜廧椞堟偲暘棧偟偰丄悈偑擖傞峔憿偲偟偰偼偳偆偱偁傠偆偐偲尵偆峫偊曽偱偡丅悈枾偼悈枾僐儞僥僫傪偮偔傝丄偦偺拞偵惢昳傪擖傟偰塣傇傢偗偱偡丅悈枾傪僐儞僥僫偵埶懚偱偒傟偽丄塣斃偡傞惢昳偵傕傛傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄撪埑傪壛埑偟愽峴怺搙偺岦忋傑偨偼丄僐儞僥僫廳検偺寉尭傪恾傞偙偲傕壜擻偲峫偊偰偄傑偡丅弌棃傟偽僩儔僢僋丄廳婡摍偺幵椉偑帺憱偟偰拞偵擖傟傞偖傜偄偺戝偒偝偺僐儞僥僫乕偑椙偄偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄傑偡丅

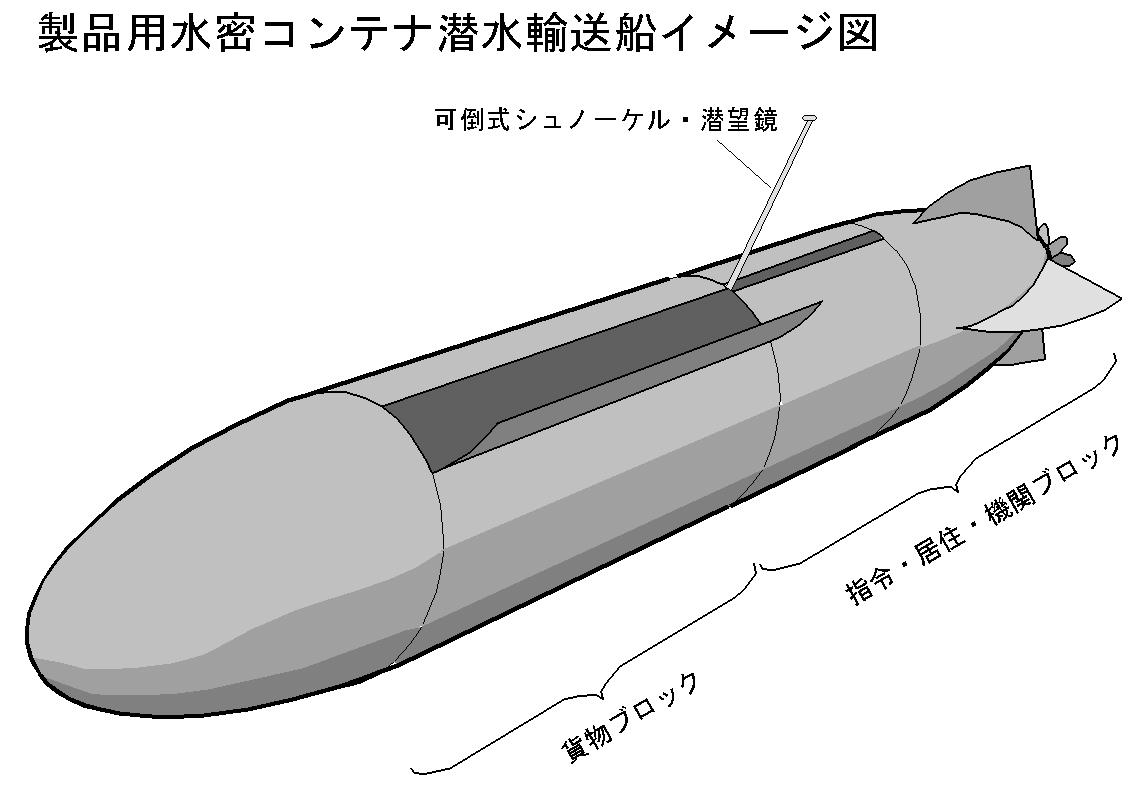

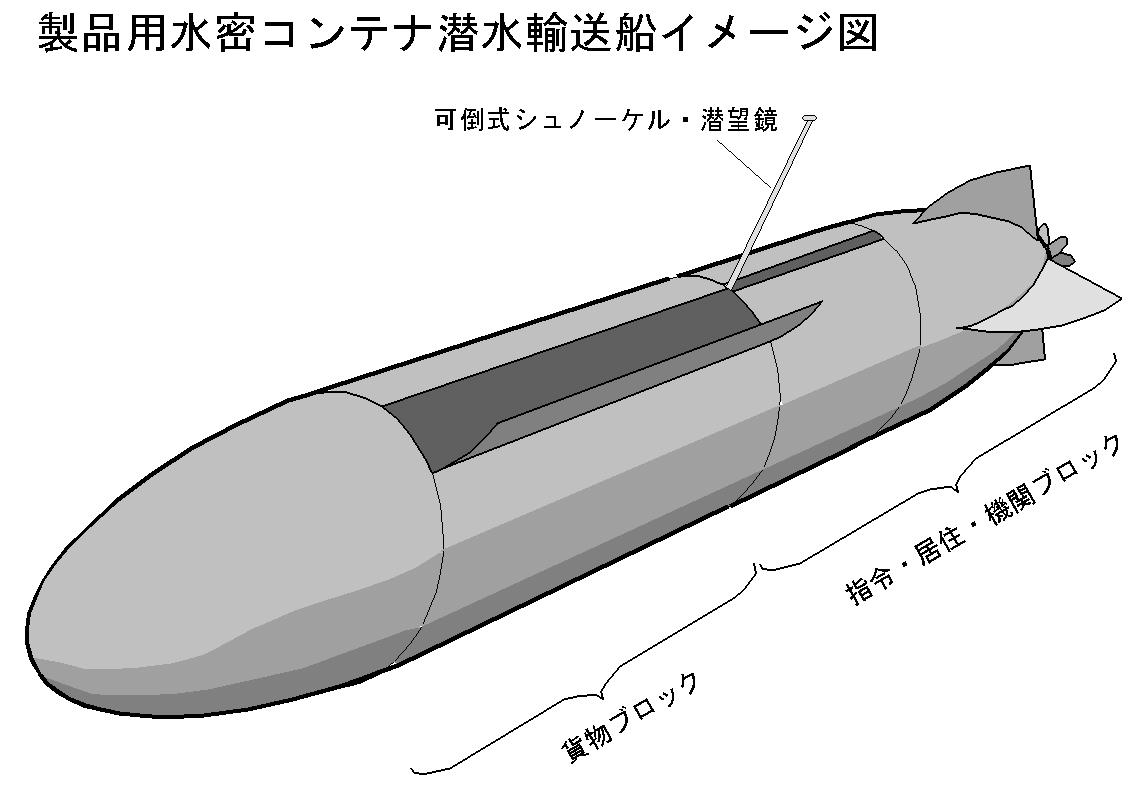

丂僀儊乕僕偑桸偒傗偡偄傛偆偵丄壓恾偺傛偆偵僀儊乕僕恾傪嶌惉偟偰傒傑偟偨丅

丂僐儞僥僫偲愽悈桝憲慏偺弅広偑堘偭偰偄傑偡偑偦偺曈偼偛梕幫偔偩偝偄丅

丂偦偺懠偺傾僀僨傾偲偟偰偼悈偺憱峴掞峈傪尭傜偡偝傔忢愝偺巌椷搩偼攑巭偟丄晜忋帪偵偼偣傝弌偟幃偺巜椷強偲偡傞丅愽朷嬀偼僥儗價僇儊儔偵弌棃傞偨傔丄僔儏僲乕働儖偲堦懱偱壜搢幃偲偡傞丅摦椡偼擱椏揹抮偵傛傞揹帴悇恑幃傪嵟廔栚昗偲偟偰丄尰帪揰偱偼擱椏揹抮丄儌乕僞乕僗僋儕儏僂幃偱恑傔丄嵹偣姺偊壜擻側條偵愝寁偡傞偺偑椙偄偺偱偟傚偆偐丠壒偑偟側偗傟偽旈摻惈偼憹戝偟傑偡丅側偳偲怓乆慺恖峫偊傪偟偰偟傑偆偺偱偡丅

丂偙傫側姶偠偱丄惢昳桝憲傕弌棃傟偽帒尮嫙媼崙偵傕棙塿傪嶻傓偙偲偑弌棃傞偺偱丄暔棳桝憲崙壠娫忦栺偑寢傃堈偔側傞傕偺偲柌憐偑峏偵奼戝偡傞偺偱偡丅

丂栠傞丂丂栚師儁乕僕偵栠傞