戻る 目次ページに戻る

2.スターリング機関

スターリング機関というと旧ソビエトのスターリンを思い浮かべますが全く関係なくRobert

Sterlingにより発明された外燃機関で、歴史は古いそうで蒸気機関が出来たあとに出来た物だそうです。

静粛性や熱効率は結構高いそうですが、機械が大型化し重量当たりの出力が低下するためするため敬遠されてきたようです。

原理は至極簡単で空気などの気体を熱膨張させてピストンを押した後に冷却して収縮させピストンを吸引すると言うものです。

熱のかけ方と冷却の仕方に色々工夫がありα、β、γと3つの型に分けられるそうです。

そんなこともあるのですが、熱勾配(温度差)があれば取りあえず動力源となりますから燃える物なら何でも燃料になってしまうと言う手軽さがあるように思えます。この辺は木炭ガスエンジン比べられるのかちょっと解りません。

更に、ピストンを水に置き換えて使用できる水スターリングエンジンがあり、構造的も簡単な物ですし井戸の組上げや農業用水の灌漑などに利用すれば冷却源も確保できますので太陽熱や薪を使って十分作動が期待でき低開発地域でも活躍出来るのではないかと思われ今後が期待される所です。

2008/04/04

2008/04/04

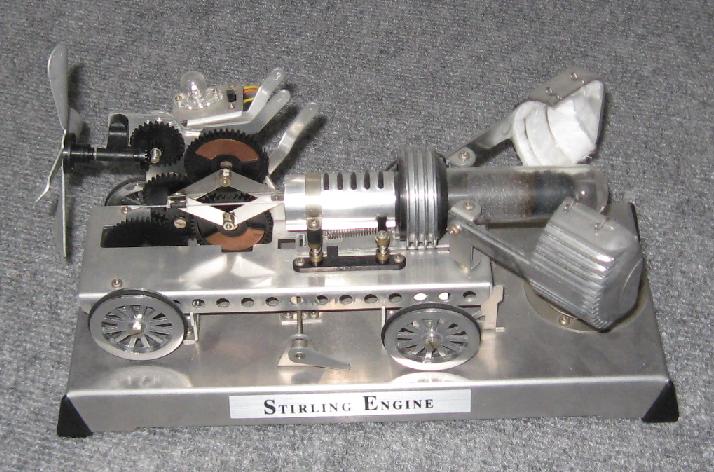

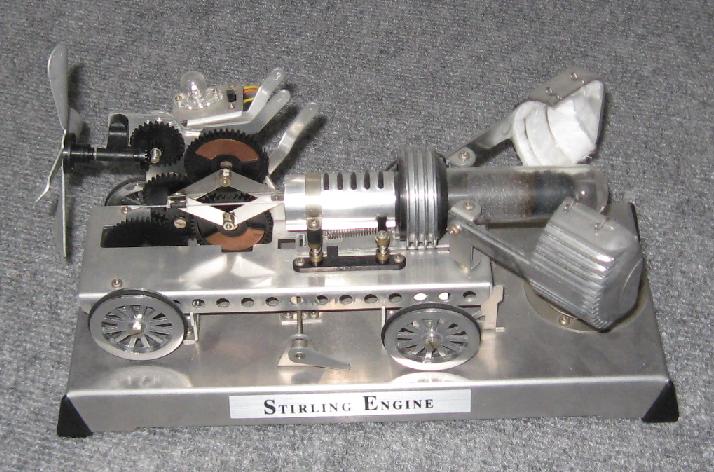

私もキットですがスターリングエンジンを作ってみました。

学研の「大人の科学」のものですが中国製です。私の買ったものは部品によってはバリが多くて、けがをしそうでしたので、バリ取りを十分してやりました。おそらく、金型が傷むまでプレスしたためと思われます。天下の学研製としてはマイナスポイントです。

それ以外は特に悪いところはありませんでした。

自作するには相当な高度な工作機械や技術が必要でしょうからこう言うものはありがたいものです。

動かしてみると結構な音が発生します。機織機みたいにガシャコンガシャコン音がします。

スターリングエンジンは音が静かだと言うことのはずですが実際にはそれなりの音がするみたいですね。

2008/04/04

2008/04/04

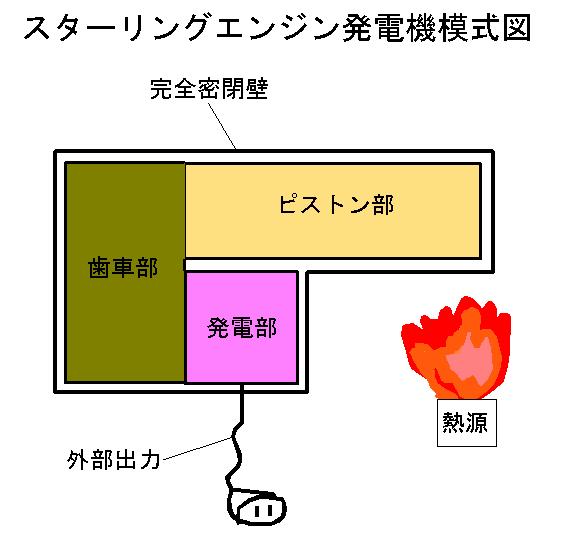

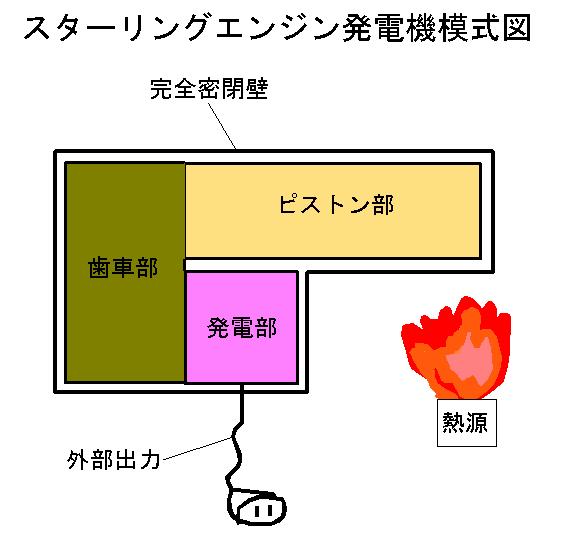

次はスターリングエンジン発電機を考えてみました。

スターリングエンジンはヘリウムガスを使うと効率的なエンジンが出来るそうです。(原理は私にもわかりません)

そこで、左の模式図を見てください。スターリングエンジンと発電部を丸ごと密閉します。そうすればシャフトやピストンの駆動部分からガスが微量に漏れることがあってもガス自体は発電機全体からもれることは無いので貴重なヘリウムガスを大気中に放出を少なくし守って使うことが出来るようになります。

熱源は何でも良いのがスターリングエンジンの良いところです。この熱源を原子力にすればとか、高速増殖炉に使えないかとも思うのですがどうでしょうか。一次系の金属ナトリウムを二次系のナトリウムや水との熱交換をすること無しに反応性の低い希ガスであるヘリウムガスに熱交換することで安全性を向上することが可能ではないかと思うのです。

大型化や効率性は劣るでしょうが、燃料が増えてくれるので良しとすることは出来ないでしょうか。

高速増殖炉は金属ナトリウムを使わないとホントに実現しないのだろうか。金属ナトリウムは常温では固体のはずで、流動性が無いので炉心に充填するのはどうやっているのかなどなど、素人目に見ても問題になりそうなことがいっぱいであります。チョッと脱線したけど許してください。

スターリングエンジンのホームページ

このページを見てリンクを参考にすればほとんどのことが解ります。

スターリングエンジン Presented by R.Miyachi

埼玉大学のスターリングエンジン

kobysh科学工作館 スターリングエンジン

静岡大学 スターリングエンジンを用いた技術科機械領域の教材研究

他にも多数のページがあります。

戻る 目次ページに戻る

2008/04/04

2008/04/04 2008/04/04

2008/04/04